切手旅の第1回目は日本三景のひとつ、宮城県の松島です。

ご紹介する切手は、1960(昭和35)年発行の「日本三景」シリーズから「松島の五大堂」です。

松島ってどんなところ?

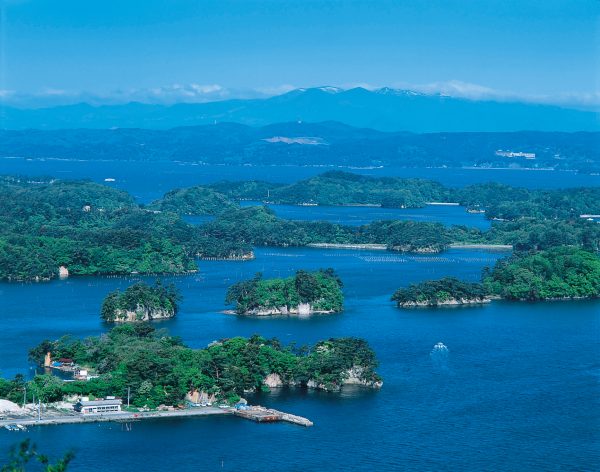

松島といえば、青い海にいくつも浮かぶ島々の風景が有名ですよね。古くから一度は見てみたいとされる人気の旅先でした。

例えば松尾芭蕉もそのひとり。松島を訪ねることは、『奥の細道』の旅の目的のひとつでした。実際に訪れた時にはあまりの絶景を前に、一句も詠めず夜も眠れなかったというほど、その美しさは心を打ったそうです。

ちなみに芭蕉が詠んだといわれる「松島や ああ松島や 松島や」は、田原坊という狂歌師のもの。お間違えの無いように。

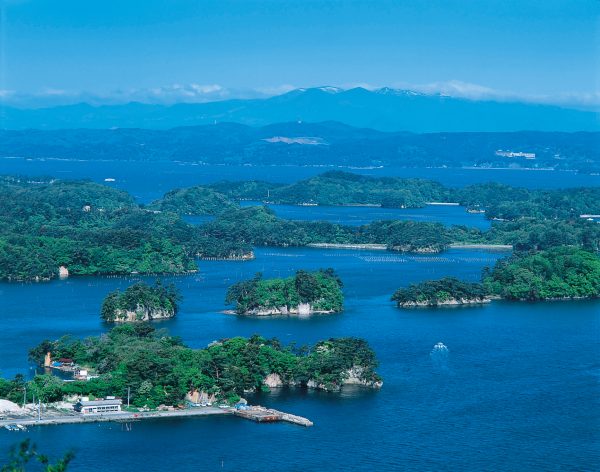

大高森からの松島の眺望(四大観※1の壮観)

(写真提供:宮城県観光課)

さてその松島は、「日本三景」(※2)のひとつとしても知られています。みなさんは「日本三景」ってご存じですか?

・宮城県の松島

・京都府の天橋立

・広島県の宮島

の三か所のことで、風光明媚な観光地として知られています。いずれも海の青さと松の緑に、歴史のある寺社が重みを添え、日本を代表する絶景として文句なしの美しさです。

五大堂のそばに立つ、日本三景の碑

ところで「松島」とはいいますが、松島という名前の島があるわけではなく、塩竈市、七ヶ浜町、松島町、利府町、東松島市の2市3町にまたがる松島湾内外に浮かぶ約260の島々と、湾周囲の丘陵部をさします。たくさんの島々が重なり合って織りなす景色が、非常に稀有で美しく多くの人の心をとらえているのです。

独特な形の仁王島は、松島湾に浮かぶ島の中でもっとも有名な島。

仙台駅からはJR仙石線で約40分の松島海岸駅が最寄り駅となり、1日あれば見どころのほとんどを見ることができます。ぜひ体験してみてほしいのが、松島湾内観光遊覧船です。船内アナウンスが島々の特徴や成り立ち、歴史などを解説してくれますし、爽快な風を受けつつ島を間近に見ることができます。

ちなみに、私が昔訪れたときは、船からウミネコにエサをあげたような気がしていたのですが、島が糞害により汚れてしまったため、2014年に禁止になったとのことでした。

多聞山からの眺望(四大観の偉観)。島々を縫うように、

青い海に遊覧船が描く航跡が楽しめます。(写真提供:宮城県観光課)

私のおすすめは、仙台駅から約25分のJR仙石線本塩釜駅で降りて、徒歩10分ほどの塩釜港から観光遊覧船で松島に入るというルート。仙石線は仙台駅から松島海岸駅まで行くものは1時間に2本と少ないですが、本塩釜駅までなら10~15分間隔で運行しています。しかもこのルート、松尾芭蕉の旅程と一緒なんです。時間もうまく使えるうえに、芭蕉気分も味わえるということで、もっぱら船での松島入りが私の定番です。

観光遊覧船から見た五大堂。いよいよ松島到着です!

※1 松島の特に優れたビュースポットは「四大観」と呼ばれており、それぞれの眺望にあった名称がつけられています。写真の大高森は「壮観」で、大パノラマの松島が楽しめます。ほかに、「麗観」=富山・「偉観」=多聞山・「幽観」=扇谷があります。

※2 平安時代から景勝地として知られていたようですが、この三か所を「日本三景」と定義づけたのは、江戸時代初期の儒学者・林春斎(父は林羅山)です。全国を行脚し、日本の歴史などをまとめた『日本国事跡考』の中で、松島・天橋立・宮島を卓越した三つの景観として絶賛したことに由来します。

「松島の五大堂」切手ができるまで

松島の美しい景色を楽しんだところで、切手発行のいきさつにも触れてみましょう。

「日本三景」として江戸時代から人気の観光地だったわけですから、切手に取り上げられたのもさぞかし早いのではと思うと、これが意外にも遅く、1960(昭和35)年のことでした。実は、さかのぼること3年前には発行が決定していたのですが、折しも1957(昭和32)年からの空前の切手ブーム(※1)と重なったことで記念切手の発行件数・枚数が急増し、「日本三景」切手の発行は後回しにされてしまったのでした。

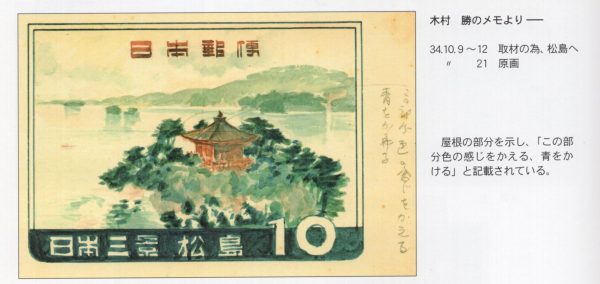

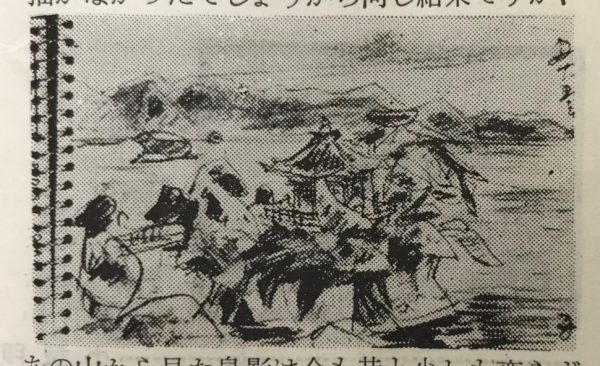

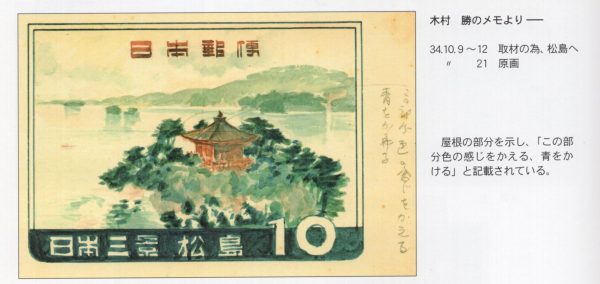

ようやく切手発行計画が再始動したのは、1959年の秋のこと。「日本三景」シリーズの最初の切手である松島の原画作成は、木村勝技芸官(※2)が担当しました。木村技芸官本人による、「日本三景松島切手を描く」と題した切手原画作成に関する随筆が『切手』369号に収録されています。

「松島の風景切手がいよいよ発行されると決まったとき、これはぜひ私が描きたいと思いました。本当のことを言うと松島はもう切手の題材から取り残されてしまったと、なかばあきらめていました。それは松島が年をとったというばかりでなく、私達が子供の頃の姿とすっかり変わってしまったような気がしたからです。(中略)あそこは自然のままほったからかしにして置かれ、私たちの舟遊び場であり、ハゼ釣り場でしかなかったのです。そんな松島が芭蕉ならずともなにかすばらしかった様に思えてなりません。今から三十年以上も前仙台の中学に通っていた頃の話なんです。」

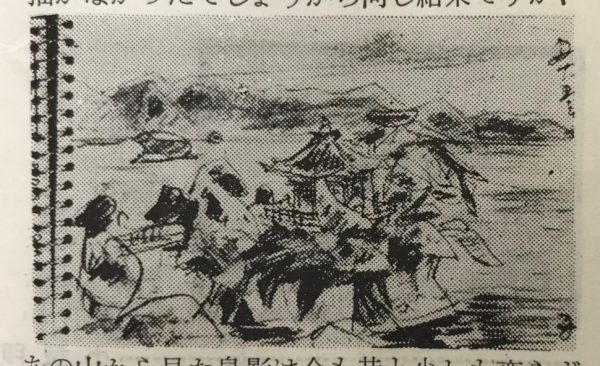

取材旅行中の貴重なスケッチ。昔を思い出しながら、

筆が進んだことでしょう。(『切手』369号より)

木村技芸官にとって、松島は青春の思い出の地。取材も切手の構図を決めるために行くのではなく、「昔の恋人に再会するような気持で」松島に向かったそうです。島々や岬、入江など、どこを切り取っても目をつむっても描けるほど親しんだ場所だけに、思い入れもひとしおで原画作成にのぞんだ様子が伝わってきます。

採用原画の下絵。スケッチをもとに、こんな風にして下絵をしあげていくんですね。

(『切手画家 木村勝の遺した資料―戦後切手1946~1961-』より)

当時の郵政省による報道資料では、

「昭和三十五年三月四日 郵政省

日本三景松島郵便切手の発行

郵政省では日本三景松島の五大堂を描いた赤茶および青緑の凹版二色ザンメル印刷の十円郵便切手を一、〇〇〇万枚発行し、三月十五日から、全国の郵便局でいつせいに売り出すこととなつた。」

と報じられましたが、最終的にはその前に発行した記念切手が大量に売れ残っていたため、1000万枚から800万枚に削減されて発行されました。

この、凹版ザンメルというのは、当時最先端の印刷技法で、前年の1959(昭和34)年発行の「自然公園の日制定」切手で初めて用いられたものでした。1つの版面に異なる2~3色のインキをのせて一度に印刷する多色刷り技法で、隣り合ったインキ同士が混色を帯び、切手ごとに微妙な変化が生まれて味のある印刷となります。

凹版ザンメル印刷の第一号「自然公園の日制定切手」(1959年発行)。

「混色の味」が見事なとても美しい切手です。

ところが「松島」切手は2色刷りなうえ、図柄部分は青緑の単色、赤茶色は輪郭枠と下部の切手名称のみ。わずかにその隣接部分で混色が見られるだけで切手の味とは言い難く、ザンメルの利点が生かし切れておらず、ちょっと残念な印象。

「松島の五大堂」(1960年発行)。寒々とした印象でザンメルらしさがなく、

郵趣家(※3)からの評判も散々なものでした。

当時の『郵趣』1960年3月号には、

「せっかくのザンメル凹版でありながら、わずか2色刷りとはさびしい。3色でも4色でも手数は同じだし、コストもかわらないのに、せっかくザンメルを使いながら2色刷りというのは、ザンメル印刷の能力を理解しないやり方ではないだろうか。」

という書かれよう。

こんな評を受けて、木村技芸官は前述の随筆を、

「…最初期待していたザンメルの効果もあがらず、原画の責任でもあろうかとザンキにたえない次第です」

と締めくくっています。ちょっと気の毒です。

しかしながら、いま改めて切手を眺めていると、単色とはいえ画線の強弱で遠近感が表現され、素朴さのなかに品があり、郷愁だけではない枯淡の趣を感じます。発行から60年経ち、現在の松島との対比を思うほどに、良い切手だな…と思うのですが、みなさんはいかがですか?

※1 1957(昭和32)年に江崎グリコ株式会社が菓子の景品として、切手をプレゼントするキャンペーンを実施。これにより小中学生の切手への関心が高まり、需要が増加しました。こうした現象を切手ブームとよび、いくつかの契機によりこれまでに数度ブームが起こっています。

※2 技芸官とは、今の切手デザイナーのこと。芸術に係わる国家公務員には特殊名称があり、郵政省の技芸官、宮内庁の帝室技芸員、大蔵省印刷局(現・国立印刷局)の工芸官の3つがありました。

※3 郵趣とは「郵便趣味」の略語で、切手を集め楽しむ趣味のこと。こうした趣味を持つ人たちを郵趣家と呼びます。なお、(公財)日本郵趣協会が1946年から発行している月刊機関誌の誌名も『郵趣』といいます。

三つの橋を渡って縁結び! 松島ならではの味覚も楽しんで

さて、松島観光に戻りましょう。おすすめの見どころを写真と共にご紹介します。

実は松島には、ご縁結びにおすすめの回り方があるんです。それは、雄島の渡月橋(悪縁を断つ縁切り橋)で悪縁を断ち、福浦島の福浦橋(出会い橋)で良縁に出会い、五大堂の透かし橋(縁結び橋)でご縁を結ぶ、というもの。せっかくなので、この謂れにのっとって回ってみましょう。

最初に訪ねるのは雄島。松島の地名発祥の地ともいわれ、中世より死者供養の場、そして修行の地として僧侶や巡礼者が多く訪れてきました。仏像や法名、五輪塔などが彫られた岩窟や、石の塔婆である板碑などがあちこちに見られ、霊場の雰囲気が漂います。

切り通しを抜け、岩窟の脇を通り、朱塗りの渡月橋を渡ります。

小さな橋ですが、修行に臨む僧侶が俗世との縁を断った橋です。

苔むした岩窟と生き生きと繁茂する植物の対比が印象的。

雄島からの双子島(左が鯨島、右が亀島)。雄島から眺める

双子島の美しさは松島湾内随一といわれます。

続いては五大堂を通り越し、福浦島に向かいます。通行料200円を払い、朱塗りの252メートルの橋を渡ります。島は県立自然公園として整備されており、四季の草花や周囲の島々の眺め、浜辺での磯遊びが楽しめます。弁天堂のおみくじはだるま型で、お堂手前の茶店で求めることができます。だるまの胴からおみくじが抜きにくいときは、ピンセットを使って抜きます。まさかこんなところでピンセットを使うとは!と驚きました。

周囲の島々を眺めつつ、長い福浦橋を渡ります。

散策路が島を巡っており、ファミリーや若い人にも人気です。

島の南西端にある弁天堂は見晴らしも良好。小さなだるまがたくさん供えてあります。

これは「おみくじだるま」で、凶が出たらお堂に置いていく習わしなのだそう。

切手を持つときは必ずピンセットを使うのですが、おみくじを引き抜くのにも

便利なんですね。意外なところで日ごろの相棒に出会った気がしました。

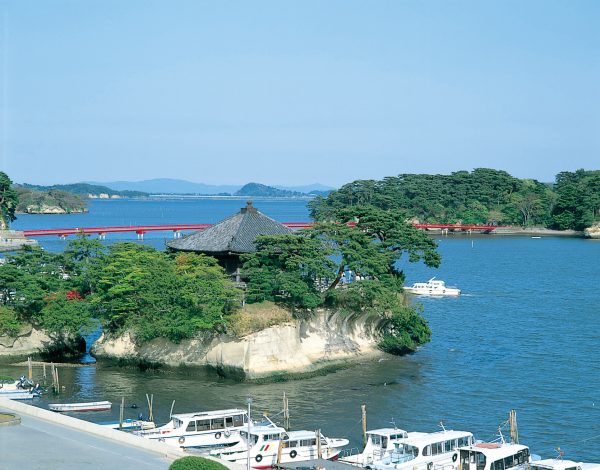

最後は切手にも描かれた五大堂です。松島のシンボルとして親しまれていますが、歴史は古く、大同2(807)年に坂上田村麻呂が東征の折に、毘沙門堂を建立したことに端を発します。その後、大聖不動明王を中心に東方降三世・西方大威徳・南方軍荼利・北方金剛夜叉の五大明王像を安置したことから、五大堂と呼ばれるようになりました。現在の御堂は伊達政宗が慶長9年(1604)に創建したもので、木組みや十二支の彫刻が見事です。五大明王は秘仏とされ、現在は33年ごとにご開帳されています。次回御開帳は2039年。けっこう先ですね。

切手に描かれた構図は、背景の島影などから推察すると、透かし橋の東側から雄島の方角を臨んだ風景のようです。

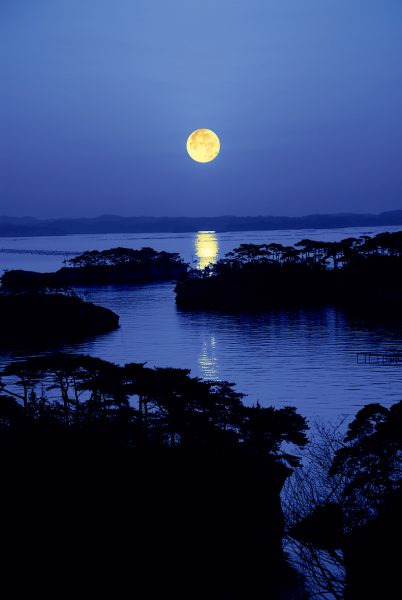

観光パンフレットなどの表紙に必ず登場する五大堂。坂上田村麻呂も

この景色に感嘆して御堂を建立したのだそう。(写真提供:宮城県観光課)

五大堂にわたる透かし橋は下が透けて海が見えます。

それほど高さはありませんが、ちょっとしたスリルが味わえます。

五大堂の正面は透かし橋と反対側、海のほうを向いています。

東北地方では現存最古の桃山建築で、国の重要文化財に指定されています。

国道45号線のメインストリートは、飲食店や土産物店が軒を連ねて賑わいを見せています。旅の楽しみといえば、地元ならではの味覚は絶対にはずせませんよね。松島なら、冬の牡蠣と夏の穴子は鉄板グルメです。松島の牡蠣は身が大きくてふっくらとしているのが特徴。10月から3月の「R」の付く月が旬といわれています。レストランはもちろん、かき小屋で思う存分堪能するのもおすすめです。いっぽう穴子の旬は6月から9月。小ぶりですが脂がのってうま味が強く、穴子丼や天婦羅、炊き込みご飯、お寿司など、様々な調理法で味わうことができます。

写真を見ているだけでも磯の香りがしてきそうな、牡蠣の炭火焼。

生ガキ、カキフライ、カキ丼など、牡蠣三昧を楽しめます。(写真提供:宮城県観光課)

煮穴子の穴子丼はふっくらとした味わい。天婦羅や生の穴子の握りなど

産地だからこその贅沢を堪能しましょう。(画像提供:(一社)松島観光協会)

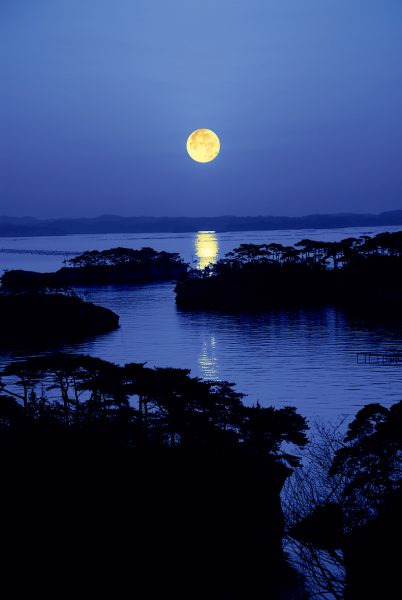

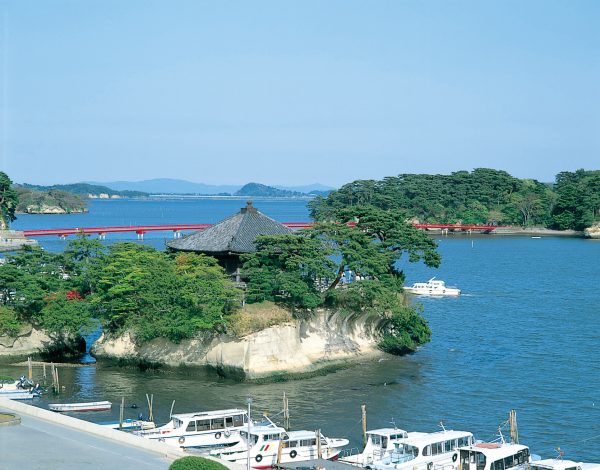

夏と冬には味覚のお楽しみがありますが、では春と秋は? というと、花見と月見がおすすめ。春には桜と海の華やかで爽やかな絶景が楽しめますし、秋は海面に筋を引く月光の神秘的な光景がのぞめます。特に秋は、かのアインシュタインも月見に訪れ、その美しさに絶句したと言われています。

西行戻しの松公園には260本のソメイヨシノが植えられ、

桜、松、海の色合わせがなんとも華やか。(写真提供:宮城県観光課)

古来多くの人が魅せられてきたというのも納得の美しさ。

ぜひ松島に泊まって、心ゆくまで眺めたいですね。

(写真提供:宮城県観光課)

メインストリートの山側には、伊達政宗港の菩提寺である瑞巌寺をはじめ、政宗の嫡孫・伊達光宗の霊廟所である円通院、政宗の娘・五郎八姫の菩提寺である天麟院などが点在しています。古刹があるからこそ、にぎにぎしい雰囲気の中にも風雅さを失わないのが、松島の持ち味のように思います。

風景印のお土産も忘れずに

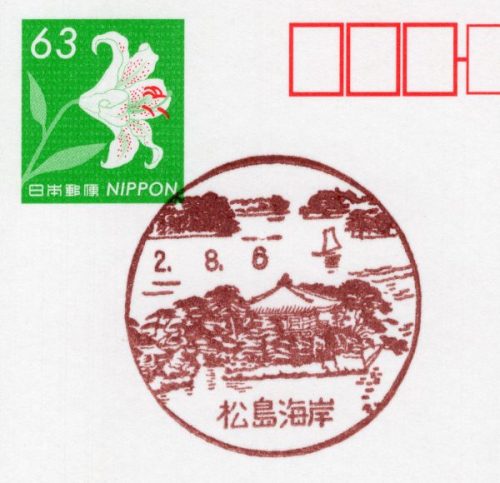

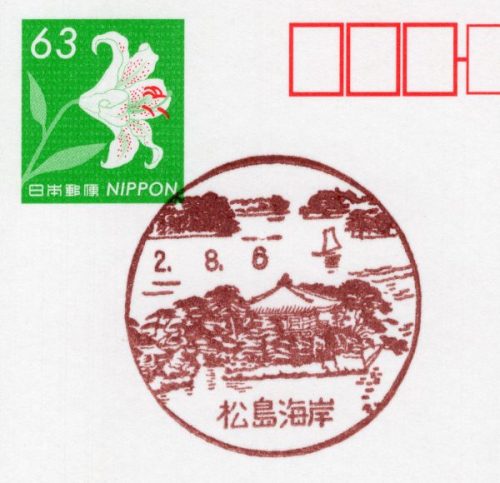

レトロな雰囲気で味がある松島海岸郵便局の風景印。

家族や友達に、風景印ではがきを出してみては?

さて、最後に切手旅だからこそ訪ねておきたいスポットをご紹介しましょう。

五大堂から国道45号線を東に5分ほど行ったところに、松島海岸郵便局があります。ここの風景印(※1)は、現行の中では二番目に古く1948(昭和23)年2月1日から使用されている貴重なものなんです。

風景印は戦前から使用されていましたが、1940(昭和15)年11月に使用中止となり、戦後にすべて新規作成されています。現在使われている中で最も古いのは1948年1月1日からのもので、1948年製は松島海岸局を含めて17点あります。その印影は、五大堂を主題に島々とその間を帆掛け舟が行くデザインで、切手が発行された頃の風情も感じられます。松島を訪ねたなら、記念に風景印をいただくのもおすすめです。

第1回目の切手旅、いかがでしたか? 次回もお楽しみに。

※1 風景印とは消印の一種で、風景入り通信日付印の略称。大きさは直径36ミリ。郵便局のある地域の名所旧跡や特産品、ランドマークなどが描かれています。手紙やはがきを出すときに、郵便局員さんに「風景印でお願いします」といえば、風景印を押して配達してくれます。また、はがき料金(2020年現在は63円)以上の切手を貼ったはがきや封書、台紙を用意して「風景印の記念押印」をお願いすれば、風景印を押して手元に返してもらえます。これを再び投函・郵送することはできませんが、記念品として手元に残すことができるので、風景印を集めることを趣味としている郵趣家もたくさんいます。

************

【参考文献】

・『切手』369号 全日本郵便切手普及協会発行 1960年3月13日

・『切手画家 木村勝の遺した資料―戦後切手1946~1961-』 日本郵趣協会発行 2013年11月

・『郵趣』1960年3月号 日本郵趣協会発行

・『郵趣』2020年8月号 日本郵趣協会発行

・『ビードロ・写楽の時代 グリコのオマケが切手だった頃 1952-1960』(解説・戦後記念切手Ⅱ) 内藤陽介 日本郵趣出版発行 2004年3月

・ 郵政省発行 1960年3月4日付「新聞資料」

・『日本切手の凹版彫刻者たち~切手とお札を彫った人々~』(郵趣モノグラフ23) 植村峻 日本郵趣協会発行 2015年5月

・『もの知り切手用語集』改訂版第9刷 日本郵趣協会発行 2019年1月

【写真協力】

・ 一般社団法人松島観光協会

・ 宮城県観光課「みやぎデジタルフォトライブラリー代替サービス」